据史书记载:“汉元帝永光四年,东莱郡东牟山,有野蚕为茧,收得万余石,民以为絮。”牟山,就是指乳山、牟平、文登交界的地方。那时的人们,只会用蚕茧当棉花絮做被褥、棉衣。到了晋代时候,当地人开始用柞茧缫丝织绸自用,之后织绸技术不断改进。

到了明代,柞蚕缫丝织绸已成为很多家庭的副业。清代中期,乳山有了最早的织绸工厂——冯家村的“合成义”和“正顺昌”。宁海绸不是那一家丝厂的产品商标,而是因乳山当时隶属宁海州而得名的。宁海绸以其质地柔软、穿着舒适、色泽自然、吸湿性强、热导率低、冬暖夏凉等特点著称于世,被列为胶东南山府绸、芝罘绸之首。民国初期,宁海绸在国际市场上的声誉越来越高,乳山的织绸业日趋兴旺。在宁海绸的盛名影响下,乳山的白宣绸、生丝绸、20码绸等绸缎,在国际市场上的需求量也很大。当时最大的厂家有崖子的“和兴”、马石店的“大顺德”等。

宁海绸的工艺流程复杂,每道工序的细腻程度和要求之高,是其它丝绸类生产难以比拟的。这生产技艺是劳动人民长期的智慧结晶,即使现代技术也不易模仿替代,它蕴涵着劳动者的灵性。宁海绸的制作工艺流程大致分为以下几个方面:解丝、蒸缩、剔丝、络丝、并丝、捻丝、整经上浆、穿综、引筘摇纡、织造、漂炼、后处理、图案设计、意匠、轧花板、纹板编排、穿目板、花机装造。用中国书画绘成宁海绸服饰上的图案,曾倾倒许多国外名流。以宁海绸自身特点与中国书画交融在一起,溢光流彩,美轮美奂。宁海绸及其制品,是最佳的馈赠礼品,曾作为国礼赠送给尼克松。

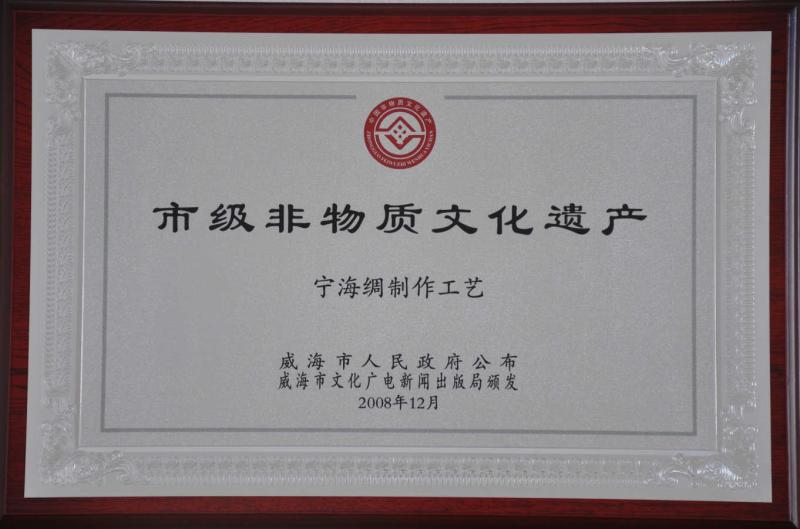

乳山境内的奎丰丝绸厂曾是生产宁海绸的骨干厂家。抗战时期,奎丰丝绸厂所产宁海绸除留作八路军军用之外,其余的销往南亚各国及欧美,换取抗战资金。1949年,该厂(改名为崖子经纶丝绸厂)先后迁至青岛、烟台,使乳山的宁海绸制作技术,在整个胶东半岛上开花结果。2008年,宁海绸制作工艺被列入威海市非物质文化遗产名录 。