庆丰收、感党恩

——非遗学会隆重庆祝“中国农民丰收节”暨佃里院村复建窑开窑

2021年9月23日上午,佃里院村复建的黑陶窑前锣鼓喧天,陶窑旁边的桌子上摆满了村民们刚刚收获的葡萄、圣女果、小米、黄豆、花生等农产品。

佃里院村的村民们早早汇集到现场,满怀着丰收的喜悦,共同期待着隆重的盛典。

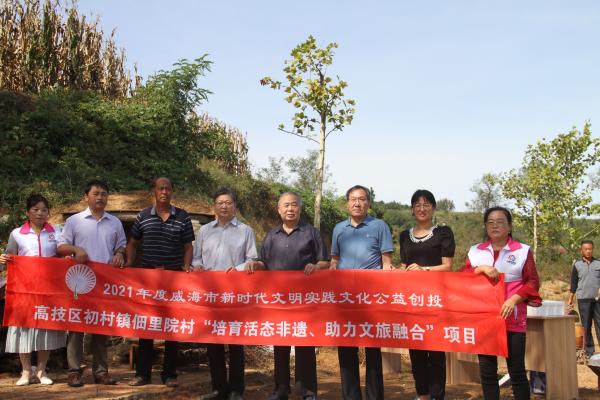

上午十时十八分,威海市非遗学会庆祝第四届“中国农民丰收节”暨佃里院村复建窑开窑庆典仪式隆重举行。威海市非遗保护学会理事长杨子林、党支部书记兼秘书长刘同胜、山东大学文化传播学院副院长管恩森教授、高新区社会工作部旅游科科长左玉健、初村镇党委组织委员张宇飞、威海市公益创投善若团队候成军主任、初村镇佃里院村党支部书记苑国法等,和佃里院村近百名村民一起参加了庆典活动。威海市非遗保护学会副秘书长姜东主持了庆典仪式。

杨子林代表非遗保护学会致辞。他说,金秋九月,是丰收的季节,2021年9月23日,既是农历的秋分节气,也是第四届“中国农民丰收节”,是我们农民庆祝丰收的节日。“中国农民丰收节”是习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议审议通过,由国务院批复同意的,这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日,充分体现了党和政府对农民的关心。从历史上看,丰收节在中国有着上千年的历史,传统的丰收节是在中国农历十月初十,这个节日主要是庆祝一年的丰收,祭祀丰收神“炎帝神农氏”。我们现在已经进入到了新时代,丰收节的主题也相应地有了新的变化和发展,农业农村部2021年一号文件提出,今年第四届中国农民节的主题是:“庆丰收、感党恩”。所以,我们今天在这里隆重举行庆祝“第四届中国农民节”暨佃里院村复建窑开窑仪式,既具有庆祝丰收、表达喜悦的节庆意义,又具有落实并践行党和国家关于建设社会主义新农村、推动乡村振兴的政治意义。

佃里院村是一个明代移民村,来自具有龙山文化时期黑陶制作工艺的山东省诸城市。诸城是大舜帝的家乡,根据历史记载,大舜帝是制陶始祖,因此,诸城一带的黑陶制作属于龙山文化的圈层。通过明代移民,龙山文化的黑陶制作等技艺也自然就带到了今天的佃里院村,所以,一直到上世纪五六十年代,佃里院村的黑陶制作在威海地区,可以说是远近闻名且传承有序,这是有目共睹的不争事实。

此次活动是威海市文化旅游局组织部署的2021年度威海市新时代文明实践文化公益创投 “培育活态非遗、助力文旅融合” 项目的重要内容,该项目由威海市非遗保护学会承办实施,学会是威海市非物质文化遗产保护、发展和研究的专门组织,主要是帮助威海市非遗项目开展发掘、培育和申报工作。目前威海市共有国家级非遗项目3项,省级非遗37项,市级非遗114项。而高新区截止目前为止,仅仅拥有2008年12月立项的市级非遗项目1项(德胜鼓)。

通过本项目的实施,极大地推动了佃里院村黑陶制作技艺的挖掘、传承、保护和发展,学会将把它作为一项新的市级非遗项目进行培育和申报,争取成为高新区第二项市级非遗项目,并使它成为可持续发展的乡村非遗活态传承的代表。

杨子林理事长在庆典现场展示了黑陶与传统锡镶相结合创作的工艺品以及通过现代3D打印技术打印的产品,通过与高校专家教授联手合作,将传统技艺与现代科技巧妙嫁接融合,成功地将黑陶制作与威海锡镶等镶嵌工艺相结合,把黑陶日用品变成了具有文化创意特色的高端工艺作品。本来是非常普通的水罐、瓦盆,经过艺术家的精巧构思和艺术创作,完全变成了高端大气上档次的艺术品。这将是佃里院村黑陶窑窖恢复生产与文化创新发展的未来方向。

参加庆典的各位领导为佃里院村黑陶复建窑开窑剪彩,佃里院村黑陶技艺传承人张振开按照传统仪轨和流程表演了开窑仪式,通过敬香奠酒等方式祭祀窑神,并亲手点燃柴火,开始烧制黑陶制品。熊熊的窑火燃烧起来,传承久远的非遗技艺也随之成为一种活态文化。

在庆典开始之前,参加庆典的各位领导详细地考察了佃里院村黑陶制作工艺,并对进一步改进工艺流程、创意黑陶制品形制以及提升其艺术品位提出了建议。

通过本次庆典仪式,威海市非遗学会进一步落实威海新时代文明实践的政策,紧扣乡村振兴主题,通过对佃里院村黑陶技艺的发掘传承和创意发展,培育活态非遗文化,着力特色创新服务,助力文旅融合,推动乡村经济振兴。